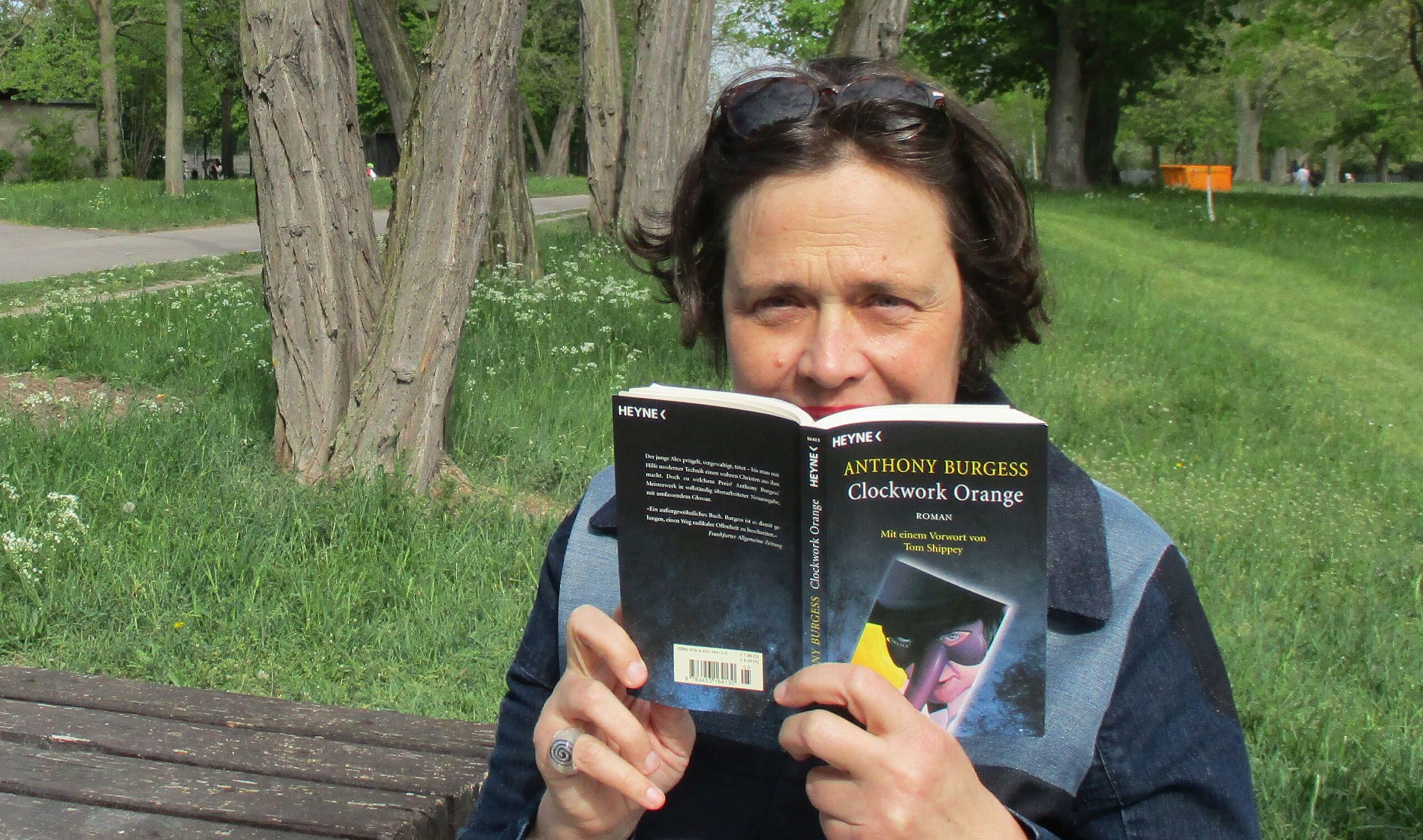

Ute Harbusch und Petra Heinze (Bild) sprechen in freier Natur und mit 1,5 Meter Abstand über Anthony Burgess‘ Kultroman.

Petra Heinze: Liebe Ute, wir haben beide mehr Zeit gebraucht als ausgemacht, um „Clockwork Orange“ zu lesen. Woran liegt das?

Ute Harbusch: Eigentlich hat Burgess eine packende Geschichte konstruiert: Ein jugendlicher Gewalttäter erzählt von seinen grausamen Exzessen und davon, wie er durch ebenso grausame Folter umkonditioniert wird. Leider fehlt dem Autor das, was bei den Rolling Stones „Sympathy for the Devil“ heißt. Burgess ist nicht fasziniert von dem Bösen, das er beschreibt. Deshalb konnte mich seine Geschichte auch nicht faszinieren. Dagegen ist Nabokovs „Lolita“ ein teuflisch gutes Buch. Aber was hat das alles mit Musik zu tun?

Petra Heinze: Der Roman wirkt vielleicht auch deshalb ein wenig papieren, weil die Hauptfigur ein anti-psychologisches Konstrukt ist: Burgess möchte jedem Menschen die Freiheit zugestehen, zwischen Gut und Böse zu wählen. Aber auch wer Freuds Studienausgabe nicht auswendig gelernt hat, ahnt, dass der Mensch nicht immer Herr ist im eigenen Seelenhaus und eines Gewissens bedarf, um Verfehlungen zu bereuen. Diesem bösen Teenager Alex wird von einem ebenfalls bösen Staat erst mittels Gehirnwäsche die Freiheit genommen, sich für das Böse zu entscheiden und dann aus Staatsräson wiedergegeben. Woraufhin er sich zum Schluss aus freien Stücken entschließt, „erwachsen“ und gut zu werden. Die klassische Musik, die der Ich-Erzähler so liebt, ist dabei ein utopisches Zwischenreich und changiert zwischen Gut und Böse: „Viele schöne und göttliche Dinge entbehren zuweilen nicht einer gewissen Gewaltsamkeit – die Musik ist ein Beispiel“. Wie siehst du denn die Kunst bei Burgess?

Ute Harbusch: Alex ist ein antibürgerlicher Ästhet, ein Dandy, der großen Wert auf extravagante Kleidung und ein gepflegtes Äußeres legt. Massenkultur wie Popmusik, Fernsehen oder Kino sind ihm ein Gräuel. Er pflegt einen kunstvollen Umgang mit der Sprache. Seine Opfer sind allesamt kulturaffin: ein Bibliotheksbesucher, ein singender Säufer, Kundinnen eines Plattenladens, ein Schriftsteller, eine alte Dame in einem Haus voller Kunstwerke. Hier bringt ihn der Griff nach einer Beethoven-Büste im doppelten Sinn zu Fall. Wollte man seine Aggression als Kontaktaufnahme deuten, könnte man sagen: Er sucht die Nähe zu diesen Menschen. Im Prinzip ist er ein Anhänger von altmodischer Spitzenkultur, vor allem von klassischer Musik: Bach, Händel, Mozart, Beethoven. Ein Mensch wie du und ich. Oder ist er eher der Typ KZ-Aufseher, der nach getaner Arbeit auf der Geige Schubert spielt?

Petra Heinze: Vielleicht ist er ein Mensch mit den kulturellen Vorlieben des Autors Burgess? Er hat dem Schriftsteller im Roman den verräterischen Namen F. Alexander gegeben, der ein Buch mit dem Titel „Clockwork Orange“ in Arbeit hat…Auf jeden Fall möchte ich unseren Lesern den gleichnamigen Film von Stanley Kubrick empfehlen, der der Geschichte einen psychologischen Zwischenboden eingezogen hat: Die Gewalt, die der Ich-Erzähler ausübt, wird bei Kubrick ästhetisiert, die Gewalt, die Alex erleidet, dagegen verteufelt. Und als Zuschauer geht man dabei mit wie bei Humbert Humbert in deiner „Lolita“. So packen Kubrick und Nabokov uns an der Nase und wir müssen einsehen, dass unsere moralischen Werte doch von sehr zweifelhafter Natur sind.

Schreiben Sie einen Kommentar