Zum Singen fuhr unsere Redakteurin Ute Harbusch nach Marbach am Neckar. Im Literaturmuseum der Moderne hat sie sich endlich die Ausstellung „Singen! Lied und Literatur“ angeschaut und angehört.

Die Geburt der romantischen Lyrik aus dem Klang des Schlaflieds. Es ist ein hübscher Gedanke des Medientheoretikers Friedrich Kittler, von dem die Schau ihren Ausgang nimmt: Mit Entstehung der bürgerlichen Familie erblickt zum ersten Mal eine Dichtergeneration das Licht der Welt, der die Sprache frühkindlich in Form des gesungenen Wiegenliedes eingeprägt wurde. Von da an war die Lyrik nicht länger Schrift und Rhetorik, sondern Klang und elementare Erfahrung. Der Welterfolg von Goethes „Über allen Gipfeln ist Ruh“ verdanke sich der Tatsache, dass – so die erste Erläuterungstafel –, der Weimarer Meister hier „unbewusst“ das Schema eines Schlafliedes verwendete, und Schlaflieder würden universal und überall verstanden.

Um den „medialen Wechsel von Literatur ins gesungene Lied und umgekehrt“ soll es laut Ankündigung in der Ausstellung gehen. Freund Theodor Körner vertonte als erster Schillers Trinklied „An die Freude“, aber was ist denn das für eine unbekannte Melodie? Heines „Lore-Ley“ wäre nichts ohne Silchers Liedfassung. Silcher selbst unterlegte umgekehrt Beethovensche Melodien mit Texten befreundeter Dichter. Ganz ähnlich ging rund ein Jahrhundert später der jüdische Exilant Ignatz Waghalter vor, als er in „Singing with Great Masters“ aus Werken von Haydn bis Tschaikowsky englischsprachige Kinderlieder machte. Ein gewisser „Herr Dr. Victor Junk“ hat Verse von Rilke „mit Musik ausgestattet“ und dabei „rücksichtslos verändert“. Verärgert fragt der Dichter seinen Verleger: „Darf eigentlich jeder Komponist alles Gedicht, was ihm grade paßt, nehmen und in seinen Musik-Konserven einlegen?“

50 Exponate von Schiller bis Rihm, von Kerner bis Ton Steine Scherben hat Kuratorin Gunilla Eschenbach aus den Archivbeständen ausgesucht und nackenfreundlich vertikal in Szene setzen lassen, darunter sehr viel Abgelegenes, Unerwartetes, Entdeckenswertes. Der weitaus größte Teil stammt aus der an die 9000 Notenhandschriften und Notendrucke zählenden Musikaliensammlung des Deutschen Literaturarchivs. Gerne hätte man etwas über diese offenbar ungemein reichhaltige und vielseitige Sammlung wie über die Provenienz mancher Exponate erfahren.

Was großartig ist: Sämtliche ausgestellten Lieder, selbst das des Dr. Junk, sind in gemütlichen Sesseln über Kopfhörer zu hören, eingespielt mit Studierenden der Musikhochschulen Mannheim und Frankfurt am Main und digital anzusteuern. Auf der entgegengesetzten Seite des Raumes steht verloren ein Klavier und verdeutlicht einen weiteren medialen Wechsel, der dem Lied in den letzten 200 Jahren widerfahren ist: von der Kulturtechnik der Hausmusik zu der Fähigkeit, ein Tablet zu bedienen.

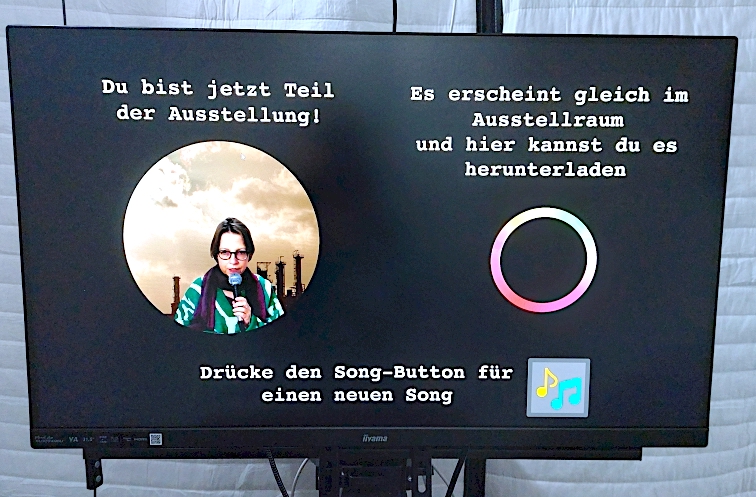

Vom Lied zum Song wird die Musik schließlich in einer Karaoke-Installation: Schlaflied oder „Oh Tannenbaum“, Lorelei oder Götterfunken und optischen Background auswählen, Start drücken, singen, fertig ist das Video und fortan Teil der Ausstellung. Ist das der angestrebte „zeitgemäße Zugang“ zum Sujet? Oder sind es die extrem knappen, kaum einen Satz pro Exponat überschreitenden Erläuterungstexte, die mehr anreißen als erklären und nicht einmal offenlegen, wo es sich um Autographen und wo um Faksimiles handelt?

Auf dem Rückweg zur S-Bahn fällt drunten in der Marbacher Altstadt die Gesangsschule „Singprofi“ ins Auge. Also lebt das gesungene Lied noch? Droben auf der Schillerhöhe konnte man viel über seine Geschichte erfahren – oder seine Vergangenheit.

Zu sehen bis 3. Februar 2024. Weitere Infos finden Sie hier.

Schreiben Sie einen Kommentar