Jahr für Jahr stehen sie auf dem Programm: Konzerte mit Beethovens Neunter zum Jahreswechsel. Petra Heinze überlegt, ob das Immergleiche uns guttut und wofür es noch taugt.

Die Welt verändere sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit, behauptete unser Bundeskanzler in seiner Neujahrsansprache. Der Mann hat Recht. In meinem Fall braucht man da gar nicht weit zu gehen. Zwischen den Jahren trat ich morgens nach dem Aufwachen ins Bad und wurde sofort nass: Es regnete durch die Decke. Aus meiner weihnachtlich geschmückten, gemütlichen Behausung wurde ganz plötzlich ein Schadensfall.

Wie sich nach teils mehr (mit unserem Concierge und unserem Hausmeister) und teils weniger netten Gesprächen (mit dem Technikservice der Hausverwaltung) herausstellte, war die Fußbodenheizung einige Stockwerke höher defekt und lief aus. Doch all dies konnte ich halbwegs gelassen hinnehmen, denn ich hatte zuvor mein Morgenritual absolviert. Dabei sitze ich mindestens eine Stunde lang vor einer Kanne Kaffee und gucke aus dem Fenster. Und das möglichst stumm und ohne Zeugen. So kann ich allen atemberaubenden Ereignissen entgegensehen, die der Tag womöglich bietet.

Hört die Frau dabei Musik, wird sich die geneigte Leser:in fragen. Ja, manchmal lasse ich die Welt in mein Ritual hinein und höre BR-Klassik, übrigens ein Sender mit sehr guter Musikauswahl. Womit wir endlich beim Thema sind: Journalist:innen und andere kluge Leute kreiden den Veranstaltenden klassischer Konzerte gelegentlich an, dass sie Jahr für Jahr Bachs Weihnachtsoratorium und zum Jahreswechsel Beethovens Neunte auf das Programm setzen. Dabei gebe es doch viel Interessantes und neu zu Entdeckendes für beide Anlässe. Unterstellt wird auch, dass pekuniäre Gesichtspunkte bei dieser Musikauswahl mitschwingen.

Das mag sein, aber warum sind diese Werke solche Kassenknüller? Vielleicht sind sie uns einfach zu liebgewordenen Ritualen geworden, die die Unwägbarkeiten des Daseins abmildern. Auf meine Frage, ob ich an Weihnachten nicht mal einen knackigen Salat zum Hirsch servieren dürfte, erhielt ich eine entrüstete Antwort: Nein, Rotkraut bitte!

Die Sache mit den Ritualen beginnt ja schon mit der Taufe, die auch Eltern vornehmen lassen, die längst nicht mehr an den lieben Gott glauben. Sie ist einfach unser Initiationsritus fürs Ankommen in dieser Welt und soll den neugeborenen Winzling für das ganze Leben rüsten, nicht nur für einen Tag … Und das ursprünglich heidnische Weihnachtsfest mit seinem Meer aus Lichtern haben sich vermutlich kluge Menschen als Ritual gegen den Winterblues in dunkler Jahreszeit ausgedacht.

Neben diesen Großereignissen lebt auch unser Alltag von vielen kleinen Ritualen: Das tägliche Mittagessen mit den Kolleg:innen und die immergleiche Route auf dem Nachhauseweg sind unsere Arzneien gegen die unfassbaren Zumutungen, die das Leben für uns bereithält. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an eine Szene aus meiner Kindheit: Meine Mutter sang mir abends am Bett ein Schlaflied und wehe, sie sang nicht alle Strophen in der gewohnten Reihenfolge ab, dann war ich außer mir.

Also lassen wir doch alle Veranstalter:innen dieser Welt Beethovens Neunte aufs Programm setzen. Dieses Ritual macht uns fit für neue und vielleicht verunsichernde Höreindrücke. Denen können wir uns dann in Konzerten mit zeitgenössischer Musik gelassen hingeben, auch wenn wir vielleicht nicht auf Anhieb alles verstehen. Im Monat Januar kann ich hierzu gleich zwei Großereignisse empfehlen. Sie sind für ihre Fans ebenfalls Rituale, die man jedes Jahr besuchen muss: Das Festival „Ultraschall“ in Berlin und das „Eclat Festival neue Musik“ in Stuttgart.

ultraschallberlin.de

www.eclat.org

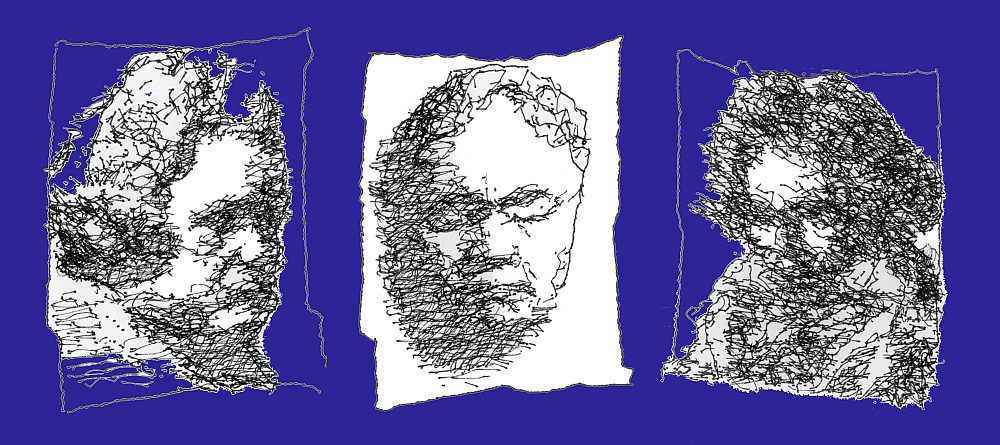

Abb.: Beethoven-Triptychon, Teil 3, von Holger Schneider

Schreiben Sie einen Kommentar